自社で作成した業務アプリを中心に

多様な業務をデジタル化

株式会社イヤタカ

代表取締役社長

大野 恒平

さん

株式会社イヤタカ(外部サイトに移動)

50年にわたり、ブライダル事業をはじめとして宴会・レストラン事業、料飲開発事業、結婚相談所事業など、人生の特別な瞬間に寄り添った多様なサービスを提供する株式会社イヤタカ。自らが先頭に立って進めてきた社内DXへの取組やデジタルツールの導入後の効果について、大野社長にお話を伺いました。

自社で作成した業務アプリで課題解決を図る

- 導入したデジタル技術について教えてください。

弊社で主に活用しているのは、クラウド型業務アプリ作成サービスです。このサービスは、プログラミングの知識がなくても業務アプリを作成できるノーコードツールで、自社の業務に合ったアプリを自ら作成することができます。弊社では、私が中心となって作成した様々な業務アプリを通じて情報の一元化を図り、業務効率化やスタッフの負担軽減、経営戦略の策定に役立てています。

そのほかにも、社内の申請フローのデジタル化や生成AI、OCR読み取りツールなどを導入し、業務改革を推進しています。

ノーコードツールで作成したアプリの一例。

- デジタルツール導入前は、どのような課題がありましたか。

人手不足の状況で、業務効率化や時間短縮の必要があるにも関わらず、業務における問題解決をマンパワーに頼ってしまうことに課題を感じていました。例えば、ミスの再発予防に「ダブルチェック」や「慎重な確認」などの対策を行うことがありますが、人手による作業負担を減らす、更なる改善が必要だと考えていました。

また、私自身がデジタル技術に関心があり、Excelのマクロによる自動化などを実施していましたが、専門知識を要するため対応できる社員が限られてしまい、社内への普及に難しさを感じていました。

- デジタルツールを導入したきっかけは何ですか。

課題に対する解決策を模索していた時に新型コロナウイルスが流行し、リモートワークへの環境整備が必要になったことがきっかけです。

はじめに、紙とハンコが必要だった申請フローをサイボウズ社が提供するグループウェアによりデジタル化しました。その際に、同社の提供するクラウド型業務アプリ作成サービス「kintone」の存在を知り、専門知識が不要な点と自社に合ったアプリを作成できる点に魅力を感じ、導入に至りました。その後、社内でDXへの機運が高まり、様々なツールを取り入れました。

-

-

デジタルツールの効果を実感、スモールスタートが成功の鍵

-

- ノーコードツールによる業務アプリ作成で、どのような効果がありましたか。。

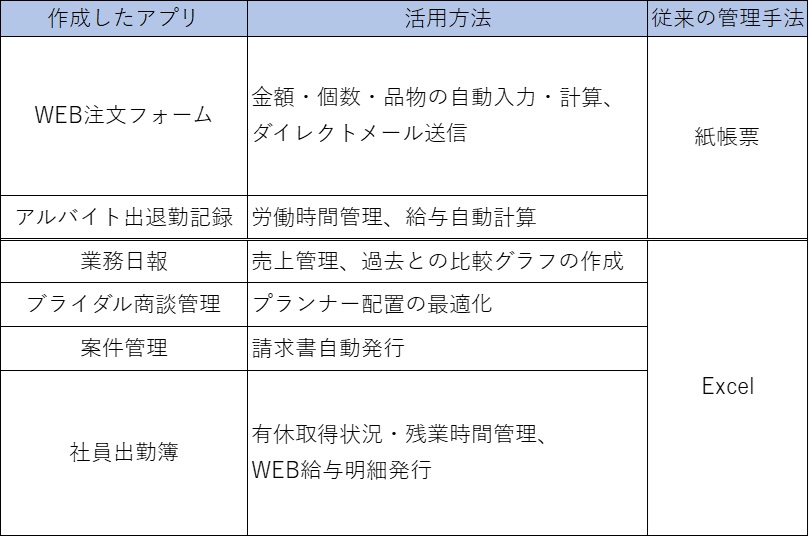

紙帳票やExcelで管理していた情報を業務アプリへ一元化することで、ミスの予防や時間短縮、スタッフの負担軽減、業務効率化が実現しました。

作成したアプリと活用方法の一例。

従来、FAXで受け付けていたクリスマスケーキやおせち料理の注文は、WEB注文フォームを作成し、お客様からの注文データがアプリに直接入力されるようにしました。FAXの注文情報を集計する必要がなくなり、業務にかかる時間が短縮されたほか、入力や計算のミスなどがなくなりました。スマートフォンから簡単に注文ができるようになったことから販売個数も増え、さらにはダイレクトメールの送信が可能になるなど、販売促進にも役立てています。

注文フォーム。アプリで金額や個数が自動で計算され、集計される。

また、以前はアルバイトの出退勤も紙帳票で管理していたことから、スタッフが給与システムに手入力する必要がありましたが、現在はアプリを利用した出勤管理をしています。入力データから自動でアルバイトの給与が計算され、スタッフの業務負担が軽減しました。

そのほかにも、業務日報やブライダル商談記録をアプリで管理することで、スタッフ間の情報共有が円滑になり、共有されたデータは販売戦略に生かされています。また、プランナーごとの得意・不得意を分析し、人材配置の最適化に役立てているほか、会議に必要な数値を自動で抽出・集計するアプリを作成することで会議資料の準備が効率化されました。これにより、紙資料の使用が約9割減り、ペーパーレス化を実現しています。

視覚的にわかりやすく出力された資料。

- その他ツールの導入効果はいかがですか。

グループウェアにより、申請フローにおいて紙やハンコが不要になりスムーズになったほか、社内に閉じたメッセージ機能を使用することでスタッフ同士の連絡にはメールを使わなくなり、外部への誤送信が無くなりました。

また、生成AIを搭載したグラフィックデザインツール「Canva」を使用することで、現在、簡易なポップ(告知、展示物等)は自社で作成しています。外部のデザイナーに委託する場合は、何度もやりとりを重ねて、最低でも1ヶ月以上掛かっていましたが、ポップ完成までの時間が大幅に短縮し、コストの削減にもつながっています。

そのほかにも、以前はすべて紙で保管していた契約書や名刺は、OCR読み取りツールにより手入力することなくデータ化が可能になったことで、検索性が高まり、スタッフ間で共有しやすくなりました。

グラフィックデザインツールにより自社で作成したポップ。

- 導入にあたって工夫された点は何ですか。

デジタル技術の導入を一気に進めず、少しずつ始めた点です。一部のスタッフが実際に使用してみて、導入効果を体感すると、その情報が他の部署にも伝わり、デジタルツールや新たな業務フローの導入に対して、前向きな意識が醸成されました。注文フォームのアプリを作成した際には、社内全体に話が広まり、「こちらの部署にも欲しい」「このようなアプリを作成できないか」というアプリの導入・作成の要望が届くようになりました。

確かに、外部委託せずに自社でツールの導入・運用を進めていたため、業務フローの見直しやアプリの操作マニュアルの作成には相当の労力がかかりました。しかし、社長である私自身が現場の話を聞きながら、アプリ開発やマニュアルの作成、操作指導を行ったことで、スタッフの抵抗感の軽減につながったものかと思います。また、会社のトップがツールの機能や使い勝手を事前に把握しているので、スピード感のあるツール導入が実現できました。

社長自らリーダーシップを発揮しながら、丁寧に導入を進めてきた様子がうかがえる。

-

「DX」の「D」はデータベースの「D」

- 今後はどんな展開を予定していますか。

様々なツールを使って、さらなる業務効率化や顧客満足度向上を図りたいと考えています。例えば、紙で管理している過去の事例を業務アプリにより検索しやすくすることで、多様な顧客ニーズへの対応が可能になりスタッフの提案力の強化につながると考え、過去事例データベースアプリを作成しています。

また、現在はデジタルに関心のあるスタッフとともにデジタルツール導入の意見交換やアプリ開発、マニュアル作成を行っており、引き続きデジタル人材の育成にも力を入れていく予定です。

- デジタル技術の活用を検討しているほかの事業者様にメッセージをお願いします。

私は、「DXのDはデータベースのDでもある」と考えています。デジタル技術により蓄積したデータを活用した販売戦略の策定や業務フローの見直しが、会社を維持発展させていくため必要だと思います。

人手不足が深刻な状況にあります。社内の属人化したノウハウや営業情報を次世代に容易に承継させるためにも、これらのデータベース化が欠かせません。また、人手を確保する努力と同時に、現業を人手のかからない内容に変えていくことも求められます。現在は技術の進歩により、安価で、専門知識の不要なデジタルツールが多数販売されています。様々なツールを比較検討しながら、少しずつデジタル技術を導入してみてはいかがでしょうか。